倫敦15大地標指南:從千年古蹟到現代地標,解鎖霧都必訪勝地

一座城市的特質,往往由最具標誌性的地標定義——而倫敦恰好擁有眾多此類地標。從影響歷史進程的古蹟,到彰顯現代建築成就的傑作,以下這些不容錯過的去處,值得你在造訪「霧都」(倫敦的別稱)時駐足欣賞。

倫敦歷史地標

倫敦塔(The Tower of London)

倫敦塔最初由「征服者威廉」(William the Conqueror)於1078年修建,是諾曼征服英格蘭的一部分。這座建築曾先後用作王室居所、戰略防禦堡壘、國庫,以及英國最臭名昭著的監獄。

倫敦塔見證了伊莉莎白一世女王最黑暗的歲月——在成為歷史上最著名的君主之一前,她曾被頭號政敵囚禁於此;英格蘭兩位年幼的王子(他們是理查三世登基路上的唯一阻礙)也在此神秘失蹤;蓋伊·福克斯(Guy Fawkes)曾在此遭受酷刑,最終供認了「火藥陰謀」的罪行。換句話說,數個世紀以來,英格蘭歷史上很多決定性時刻,都發生在這座建築中。

如今的倫敦塔已不再用於囚禁與酷刑,但一些古老傳統仍被保留了下來:傳奇的「皇家衛士」依然是極具人氣的看點;塔內著名的渡鴉在庭院及上空自由活動,且只聽從一個「全球最酷頭銜」持有者的指揮——「渡鴉官」。不過,對大多數遊客來說,最核心的吸引力當屬「王室珠寶」——它們是英國君主制最具象徵意義的權力標誌。

白金漢宮(Buckingham Palace)

白金漢宮與英國王室有著密不可分的聯繫,自1837年起便成為英國君主在倫敦的官方居所。外國政要常在此受到王室接見,近兩個世紀以來,宮殿的宴會廳還舉辦過無數場授爵儀式。

白金漢宮之所以能成為倫敦頂級地標,其最具辨識度的視覺標誌之一,便是矗立在宮殿大門正前方的「維多利亞紀念碑」。這座巨大的大理石與青銅雕塑,是為紀念首位將白金漢宮作為官方居所的維多利亞女王而建。

遊客可在白金漢宮觀賞著名的「換崗儀式」——身著紅黑制服的皇家衛隊會以極具儀式感的方式完成崗位交接。即便這些傳奇衛士在執勤時紋絲不動(連表情都毫無變化),觀看他們的值守本身就是一大看點。

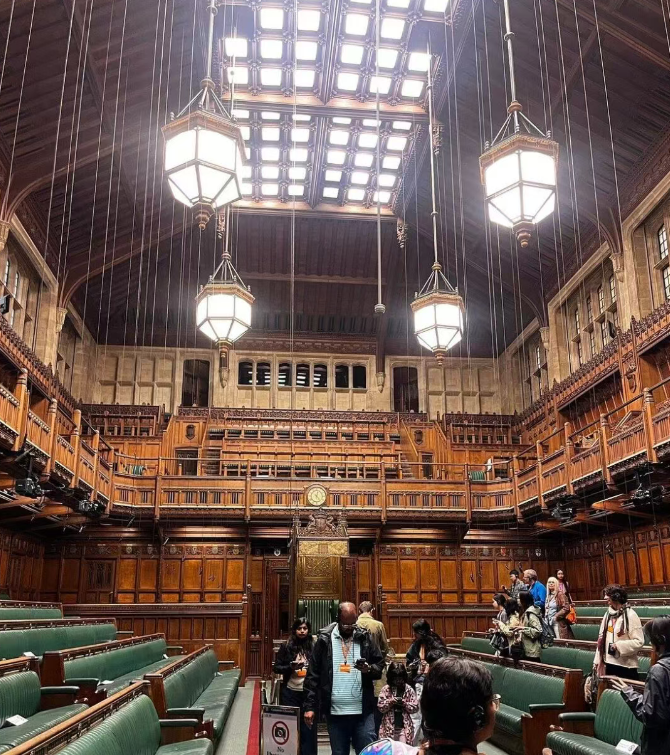

威斯敏斯特宮(Palace of Westminster)

威斯敏斯特宮是英國的政治中心,英國議會下院與上院均設於此。正因如此,它常被稱為「議會大廈」,但其正式名稱源自附近的威斯敏斯特教堂(Westminster Abbey,下文將詳細介紹)。

早在11世紀,這片土地上就已建有王室宮殿,1512年之前,威斯敏斯特宮一直是英國國王的主要居所。它的哥特復興式建築風格,已成為「倫敦風貌」的國際符號之一;而宮殿的一部分——伊莉莎白塔,本身就可算作一座倫敦地標,你或許更熟悉它的暱稱:「大本鐘」(Big Ben)。

除了視覺上的震撼,威斯敏斯特宮對歷史愛好者而言也是必訪之地:沃爾特·雷利爵士在此被處決;「火藥陰謀」在此失敗;自卡努特大帝(Canut the Great,1016-1035年在位)時期起,無數重大政治決策都誕生於此。

威斯敏斯特宮全年提供導覽遊,英國居民可透過當地議員申請免費旁聽下院會議;外國遊客則可在議會開會期間排隊入場。

威斯敏斯特教堂(Westminster Abbey)

威斯敏斯特教堂的歷史可追溯至公元960-970年,它以壯觀的哥特式建築(與相鄰的威斯敏斯特宮風格相似)聞名,也是過去十個世紀中眾多風雲人物的安息之地,包括伊莉莎白一世在內的大多數英格蘭君主,都長眠於此。

此外,傑弗雷·喬叟、查爾斯·狄更斯、阿爾弗雷德·丁尼生、簡·奧斯汀等文學巨匠,要么在此安葬,要么在此擁有紀念銘牌。除了教堂本身令人驚嘆的建築,它與英國歷史的深厚聯結,使其成為倫敦頂級地標。

此外,眾多王室婚禮都在此舉辦,包括伊莉莎白二世女王與威廉王子的婚禮。該教堂已被聯合國教科文組織列入世界遺產名錄。

大本鐘(Big Ben)

這座新哥特式建築傑作,不僅是倫敦最易辨識的地標之一,更成為英國的重要象徵。2008年,它甚至被評選為「英國人最喜愛的地標」,擊敗了人氣同樣很高的巨石陣。

大本鐘由著名建築師奧古斯塔斯·普金(Augustus Pugin)設計,於1859年完工。沒有這座四面矗立的「龐然大物」,倫敦的天際線會完全不同。儘管從技術上講,它是威斯敏斯特宮的一部分,但僅憑其在全球文化中的影響力,以及宏偉的外觀,大本鐘就值得單獨一提。

聖保羅大教堂(St Paul’s Cathedral)

聖保羅大教堂的歷史充滿了火災與動盪:第一座大教堂(由諾曼人在1087年的一場大火後修建——但1135年的又一場大火延誤了工程進度。直到1240年,老聖保羅大教堂才正式完工。它矗立了數個世紀,直至1666年,倫敦大火將其燒毀。

重新修建的教堂採用了精緻的英國巴洛克風格,此後數個世紀裡一直是倫敦天際線的核心——1710年至1963年間,它始終是倫敦最高的建築。

這裡曾舉辦過王室婚禮,也承辦過溫斯頓·邱吉爾、瑪格麗特·柴契爾等政要的葬禮。

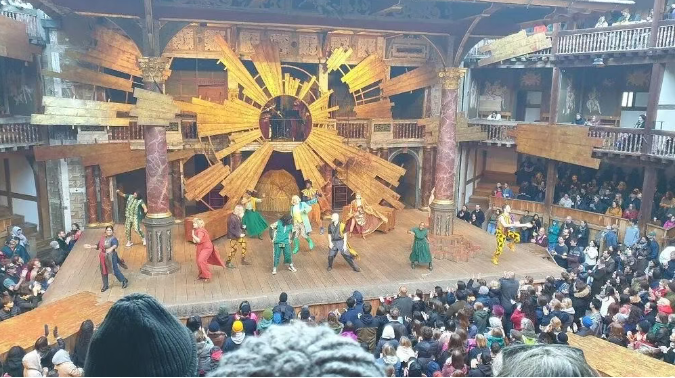

莎士比亞環球劇院(Shakespeare’s Globe)

莎士比亞與英國文化及語言的聯結密不可分,而環球劇院則成為這種「聯結」的鮮活見證,時刻提醒著人們這位詩人與倫敦的淵源。

劇院位於熱鬧的南岸,其外觀高度還原了莎士比亞時代劇院的模樣。劇院經常上演莎士比亞的經典劇目。

特拉法加廣場(Trafalgar Square)

19世紀初,英國深陷拿破崙戰爭。1805年的特拉法加海戰中,27艘英國戰艦成功擊敗了33艘法西聯合艦隊,為英國奠定了此後數個世紀的海上霸權地位。為紀念這場重大戰役,人們修建了這座廣場,並矗立起「納爾遜柱」——以在戰役中陣亡、且成功率領英軍獲勝的霍雷肖·納爾遜海軍上將(Admiral Horatio Nelson)命名。

如今,特拉法加廣場是遊客的熱門打卡地——廣場周圍遍佈雕像與水景,它還是倫敦最受歡迎的跨年夜慶祝地點之一,也是熱門的聖誕目的地。

倫敦現代地標

倫敦眼(The London Eye)

倫敦眼最初是為迎接新千年而建造的臨時景點,卻很快成為倫敦最具標誌性的地標之一,這座巨大的懸臂式觀景輪(別叫它「摩天輪」)能為遊客提供倫敦最美的城市景觀之一。

著名建築師理查·羅傑斯爵士(Sir Richard Rodgers)曾這樣評價:「倫敦眼為倫敦所做的,就如同艾菲爾鐵塔為巴黎所做的——為城市賦予一個符號,讓人們能登上高處,俯瞰整座城市。它的美妙之處在於:它是公共的、可及的,且位於倫敦的核心地帶。」

倫敦眼本身就極具觀賞性,尤其是在夜間點亮時。不過對遊客來說,最核心的體驗還是乘坐倫敦眼的座艙。在艙內,你能拍攝到倫敦城市天際線及各大頂級地標的絕佳照片,而且觀景輪運行速度緩慢,能讓你在輕鬆愉悅中度過30多分鐘的時光。

碎片大廈(The Shard)

碎片大廈是全英國最高的建築,這座95層的摩天大樓由建築師倫佐·皮亞諾(Renzo Piano)設計,外形酷似一塊刺破天空的巨大玻璃碎片,以無可匹敵的姿態俯瞰著倫敦天際線。

碎片大廈於2009年動工,2012年正式落成。2014年,它憑藉卓越的設計被評為「全球最佳新摩天大樓」,並被譽為「倫敦的新象徵」。毫無疑問,它重新定義了倫敦的天際線。

碎片大廈擁有俯瞰倫敦市區的絕佳視野。無論是當地人還是遊客,都能在這裡充分領略「霧都」的廣闊與美麗,欣賞到倫敦眼、倫敦塔、聖保羅大教堂、泰晤士河等眾多本地地標的景緻。

塔橋(Tower Bridge)

塔橋建於1886年至1894年間,橫跨泰晤士河,可供車輛與行人通行。塔橋標誌性的雙塔設計舉世聞名,但常被人與顏值遠遜於它的倫敦橋(在塔橋上游1公里處)混淆。

塔橋建成初期公眾反響冷淡,甚至有很多負面評價——「從未有如此荒謬的建築橫跨過一條具有戰略意義的河流」…但今天,塔橋已逐漸被奉為英國頂級建築地標之一,成為現代倫敦的象徵。

無論從哪個角度看,塔橋的外觀都極具衝擊力,但欣賞它的最佳方式是換個視角:你可以乘坐泰晤士河遊船從橋下穿行,可步行或駕車過橋,還能參觀內部引人入勝的維多利亞時代主題展覽。塔橋的步行天橋能為你提供俯瞰整座城市的全景視野,讓你以「上帝視角」欣賞更多倫敦地標。

溫布利球場(Wembley Stadium)

溫布利球場是全球最具標誌性的體育場館之一,也是足球領域最負盛名的場地。被廣泛認為是「史上最偉大足球運動員」的比利,對溫布利的評價十分中肯:「這裡是足球的聖殿,是足球的首都,也是足球的心臟。」

新溫布利球場於2007年啟用,曾舉辦過多屆歐洲冠軍聯賽決賽、2012年奧運會足球決賽,還承辦過重要的橄欖球聯賽賽事,以及金屬樂隊、邦·喬維、蕾哈娜、泰勒·斯威夫特等眾多明星的演唱會。

聖瑪麗斧街30號(30 St Mary Axe,暱稱「小黃瓜」)

這座41層的摩天大樓於2004年啟用,很快便成為倫敦金融區天際線上的醒目存在,被視為倫敦當代建築的頂級範例。

因其獨特的外形,它被暱稱為「小黃瓜」,從數英里外就能看到它的身影,從西邊約30英里外(駕車需1.5小時)的溫莎大公園,就能看到它矗立在天際線上。

由於外形獨特,許多電視劇都在這座建築及其周邊街區取景拍攝。

倫敦自然地標

泰晤士河(The Thames)

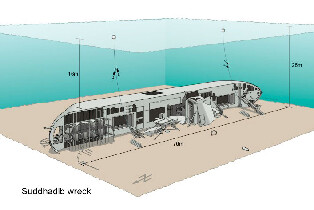

數個世紀以來,泰晤士河一直是這座城市的「生命線」,其歷史甚至可追溯至史前時代——早期文明即在此定居,修建磨坊、橋樑…也因此英國頗具影響力的政治家約翰·埃利奧特·伯恩斯將泰晤士河稱為「流動的歷史」。

早在羅馬時代,這條河就已具備重要的戰略意義。公元前54年,尤利烏斯·凱撒甚至曾因它受阻——當時他在泰晤士河沿岸遭遇了激烈抵抗。羅馬人最終成功佔領英格蘭後,為彰顯這條河的關鍵地位,沿河岸修建了防禦工事。

古老的「倫迪尼姆」城(Londinium,即倫敦的前身)圍繞這片戰略要地的北岸發展起來,逐漸演變成如今我們熟知的倫敦。而在河岸周圍不斷變化的社會中,泰晤士河始終是少數「恆定不變」的存在之一。

幾乎所有以倫敦為背景的媒體或藝術作品中,泰晤士河都「無處不在」,它也因此成為藝術、文學、詩歌、影視愛好者的熱門目的地。《柳林風聲》的故事發生於此;T.S.艾略特、威廉·華茲華斯的作品中提及過它;查爾斯·狄更斯的作品中(例如《霧都孤兒》)也常有它的身影;克勞德·莫奈、J.M.W.特納等藝術家還曾以它為主題創作畫作。也許可以這麼說,只需親眼見一見泰晤士河,你就能更貼近那些心儀的藝術家與作家。

海德公園(Hyde Park)

海德公園緊鄰白金漢宮,廣闊的園區內有兩座風景優美的湖泊、紀念重大歷史事件的雕像與雕塑,還有眾多珍稀植物。這裡曾是決鬥場、大型音樂會舉辦地、水晶宮所在地、政治示威場所,也曾見證無數松鼠的「愛情故事」。

海德公園的歷史始於1536年:熱衷狩獵的亨利八世國王,從威斯敏斯特教堂手中奪取了這片土地,將其用作獵場。大約一個世紀後,公園向公眾開放,並迅速成為倫敦最受歡迎的場所之一。

漫步穿過海德公園,也是前往白金漢宮的最美路線。沿途可以欣賞大理石拱門、肯辛頓花園、湖泊。不過冬季才是海德公園的「高光時刻」——一年一度的「海德公園冬季仙境」,是全球最棒的聖誕市集之一。